ЮБИЛЕЙ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обоснование. У людей с избыточным количеством жировой ткани наблюдаются повышенные уровни свободных жирных кислот (СЖК) в крови, что в итоге приводит к нарушениям метаболизма липидов и резистентности к инсулину, которые являются основными факторами в развитии сахарного диабета.

Цель. Изучить содержание СЖК в плазме крови, а также их ассоциации с массой тела у мужчин.

Материалы и методы. Проведено одноцентровое обсервационное одномоментное исследование. Выборка формировалась случайным репрезентативным методом, сопоставимая по полу и возрасту. В плазме крови определяли уровни СЖК методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией.

Результаты. В исследование включены 250 мужчин. Отобранные участники были разделены на группы согласно их индексу массы тела (ИМТ): группа 1 — 62 человека с ИМТ≤24,9 кг/м2, группа 2 — 101 человек с ИМТ 25,0–29,9 кг/м2, группа 3 — 87 человек с ИМТ≥30,0 кг/м2. Мужчин с ожирением разделили на группу 4 — 62 человека с ИМТ 30,0–34,9 кг/м2, группу 5 — 19 человек с ИМТ 35,0–39,9 кг/м2, группу 6 — 6 человек с ИМТ≥40,0 кг/м2.

Содержание докозатетраеновой кислоты было выше в группах 2 (р=0,002) и 5 (р=0,003) при сравнении с группой 1. Содержание гамма-линоленовой кислоты было выше в группе 3, чем в группе 1 (р=0,041). Уровни олеиновой, линолевой, дигомо-гамма-линоленовой, мидовой, арахидоновой, эйкозапентаеновой кислот были выше в группе 5, чем в группе 1 (р=0,007, р=0,023, р=0,004, р=0,019, р=0,006, р=0,001 соответственно), а также чем в группе 2 (р=0,006, р=0,017, р=0,007, р=0,007, р=0,008, р=0,001 соответственно). Содержание нервоновой кислоты выше в группах 1 (р=0,029) и 2 (р=0,012), чем в группе 4. Ожирение ассоциировано с повышением уровня гамма-линоленовой (1,030, 1,006–1,056, р=0,015) и эйкозапентаеновой кислотами (1,061, 1,000–1,125, р=0,045) и снижением уровня нервоновой кислоты (0,953, 0,913–0,994, р=0,027).

Заключение. Уровни СЖК плазмы крови значительно отличаются у мужчин с нормальной массой тела и наличием ожирения. Содержание олеиновой, гамма-линоленовой, мидовой, дигомо-гамма-линоленовой, арахидоновой, докозатетраеновой и эйкозапентаеновой ЖК были значительно выше у мужчин с ожирением 2 степени. Увеличение уровня гамма-линоленовой и эйкозапентаеновой кислот и снижение уровня нервоновой кислоты ассоциированы с ожирением независимо от возраста.

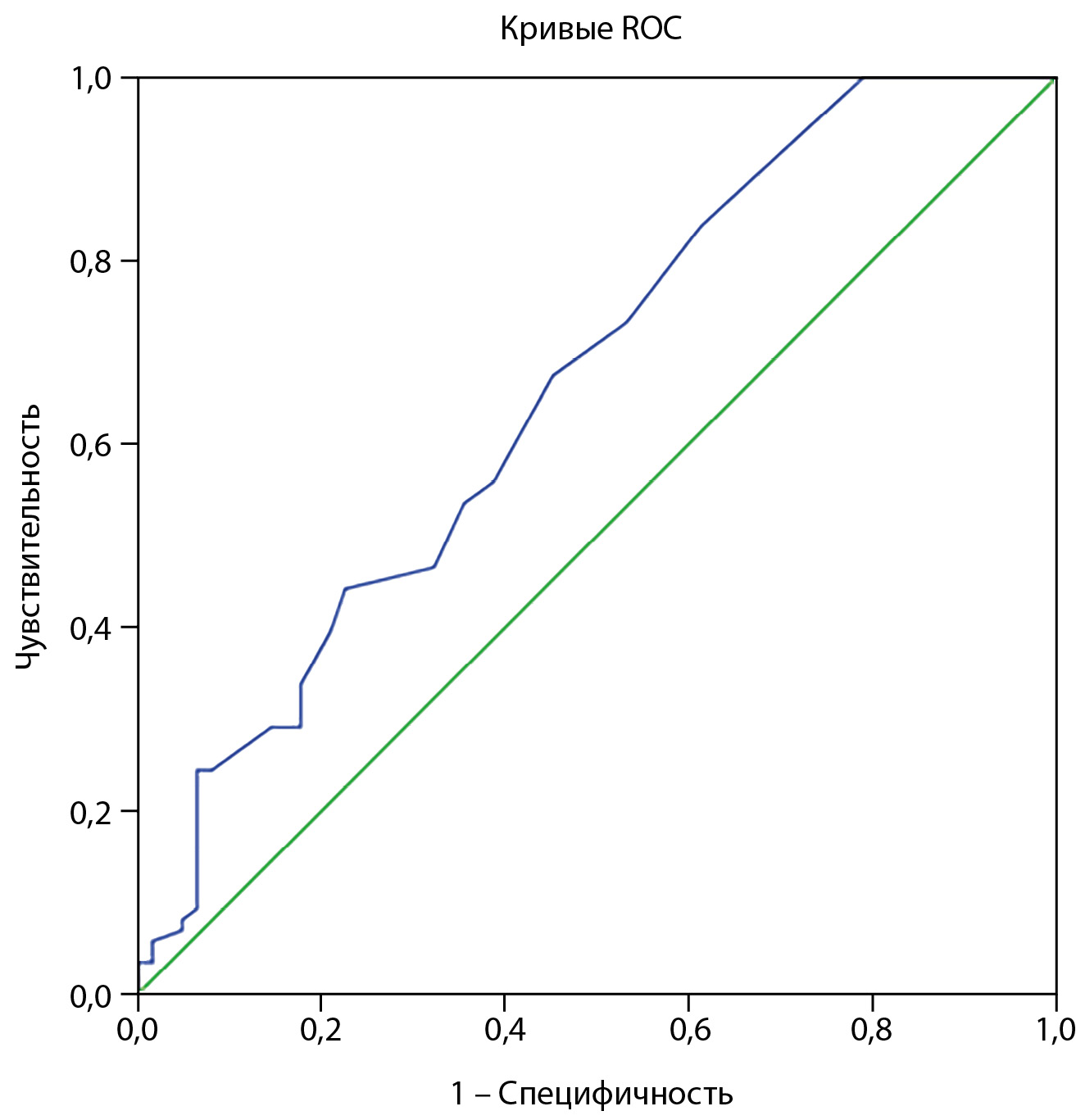

Цель исследования. Определить значение осмоляльности мочи при проведении пробы с 3%-ным гипертоническим раствором натрия хлорида, позволяющее выполнить дифференциальную диагностику несахарного диабета (НД) и первичной полидипсии (ПП).

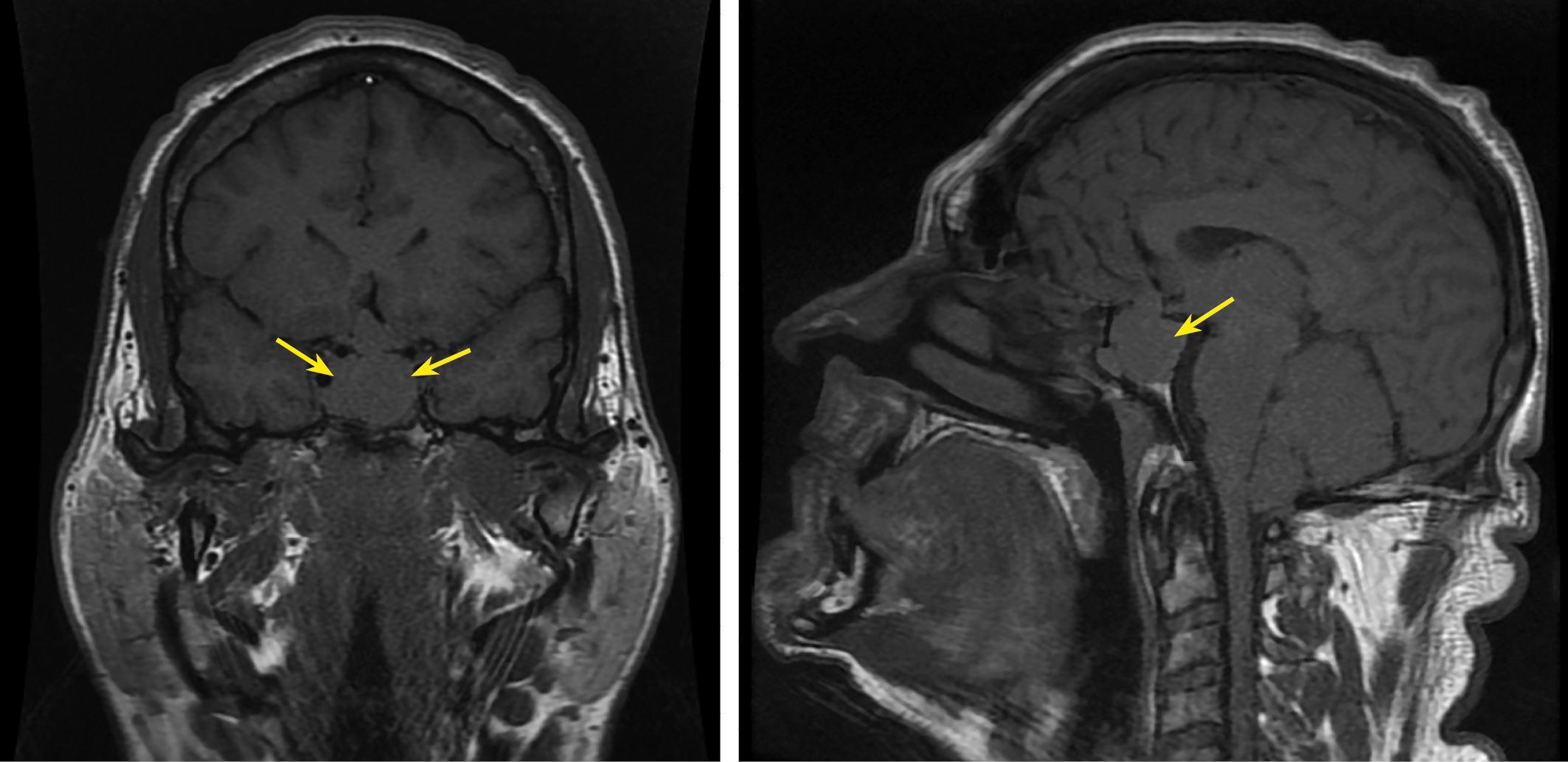

Материалы и методы. Проведено интервенционное одномоментное исследование на базе ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. В исследование с сентября 2021-го по сентябрь 2023 гг. включено 90 пациентов с синдромом полиурии-полидипсии. Всем пациентам последовательно проведены два теста с осмотической стимуляцией: инфузионная проба с 3%-ным гипертоническим раствором натрия хлорида и проба с депривацией жидкости. Заключительный диагноз устанавливался по результатам пробы с депривацией жидкости, анамнестических данных пациента (перенесенные операции, заболевания гипоталамо-гипофизарной области, наличие психических заболеваний), данных МРТ (наличие гиперинтенсивного сигнала от нейрогипофиза на Т1-взвешенных изображениях, выявленная опухоль или инфильтративное образование гипоталамо-гипофизарной области, наличие кисты кармана Ратке).

Результаты. Заключительный диагноз НД установлен 48 пациентам, ПП — 42 пациентам. Найдена отрезная точка осмоляльности мочи при выполнении инфузионной пробы с 3%-ным гипертоническим раствором натрия хлорида, которая позволила хорошо дифференцировать эти два состояния: при значении осмоляльности мочи меньше или равного 377 мОсм/кг устанавливается диагноз НД, при больших значениях — ПП. Чувствительность полученного критерия — 89%, 95% ДИ (77%; 97%), специфичность — 98% (87%; 100%), прогностическая ценность положительного результата (НД) — 98% (88%; 100%), прогностическая ценность отрицательного результата (ПП) — 89% (76%; 96%), общая точность — 93% (86%; 98%).

Заключение. Предложенный критерий дифференциальной диагностики обладает сопоставимой c оригинальной пробой Fenske диагностической точностью в отношении дифференциальной диагностики НД и ПП, при этом безопасность при проведении пробы может быть выше.

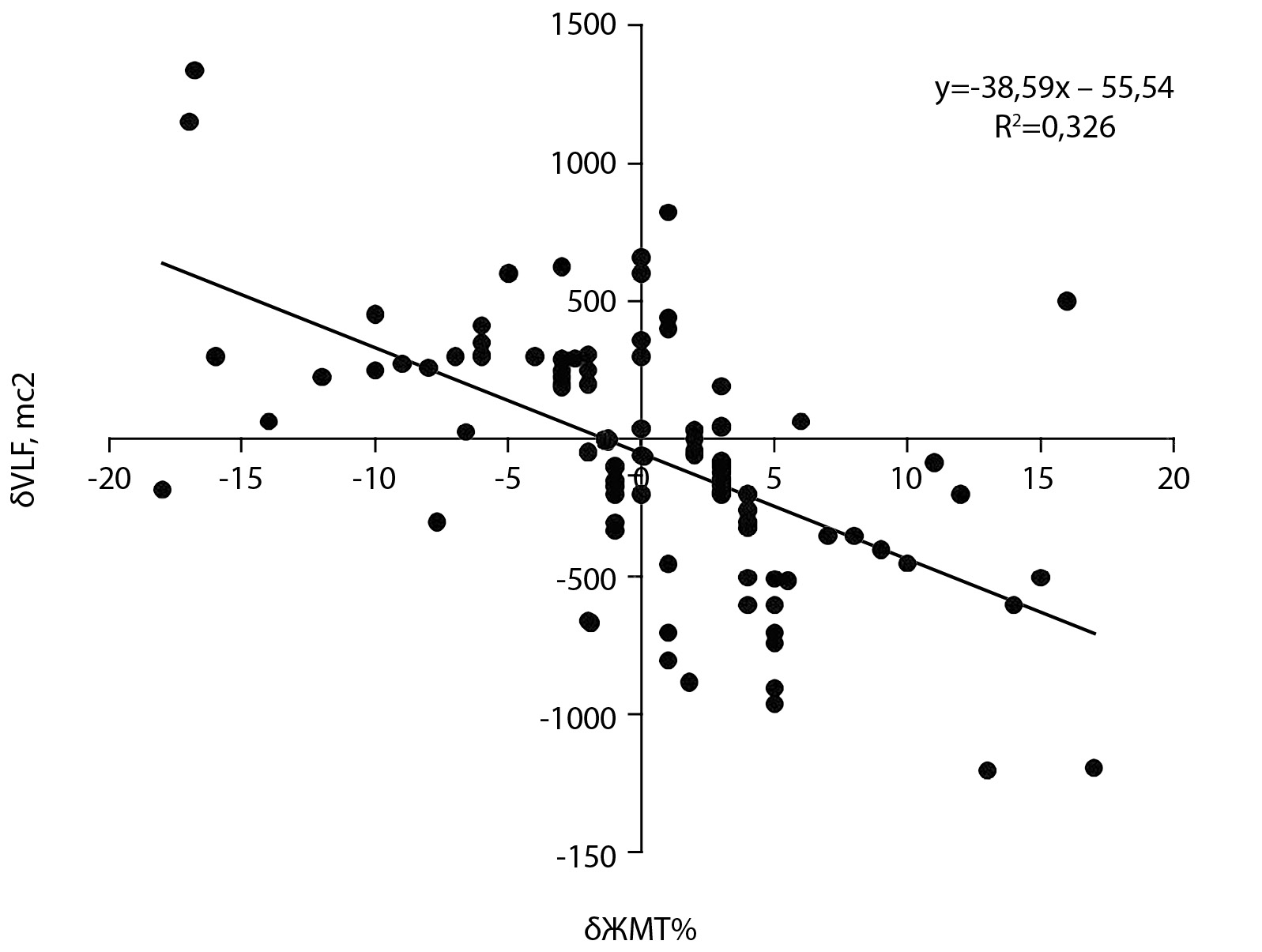

Обоснование. Морфологические изменения во время пубертатного скачка роста могут служить своего рода моделью вариации компонентного состава тела и, в частности, жировой массы тела (ЖМТ) без каких-либо вмешательств в организм человека и связанных с ними изменений вариабельности ритма сердца (ВРС).

Цель. Выявить содружественные изменения показателей VLF спектра вариабельности ритма сердца и компонентного состава тела у девочек в ходе двухгодичного исследования в возрастном промежутке от 10 до 12 лет.

Материалы и методы. Электрокардиография, антропометрия, биоимпедансометрия.

Результаты. Проведено двухгодичного открытое неконтролируемое нерандомизированное одноцентровое исследование-наблюдение 60 девочек в возрастном промежутке от 10 до 12 лет. Взятый возрастной диапазон позволил получить широкое варьирование показателя прироста жировой массы тела (ЖМТ%) от отрицательных до положительных значений. При уменьшении ЖМТ% статистически значимо повышалась абсолютная (мс2) и относительная (%) мощность колебаний очень низкочастотной составляющей VLF в ВРС. В ответ на повышение ЖМТ% наблюдалась обратная картина. Показатель VLF (мс2) связан положительной умеренной связью с величиной основного обмена (ОО) в возрасте 10 лет (r=0,314, р=0,013). В свою очередь в этом же возрасте показатель ЖМТ% связан средней отрицательной связью с показателем ОО (r=–0,681, р<0,001).

Заключение. У девочек пубертатного возраста изменение композитного состава тела с уменьшением жировой массы связано с увеличением абсолютной (мс2) и относительной (%) мощности колебаний очень низкочастотной составляющей VLF в ВРС.

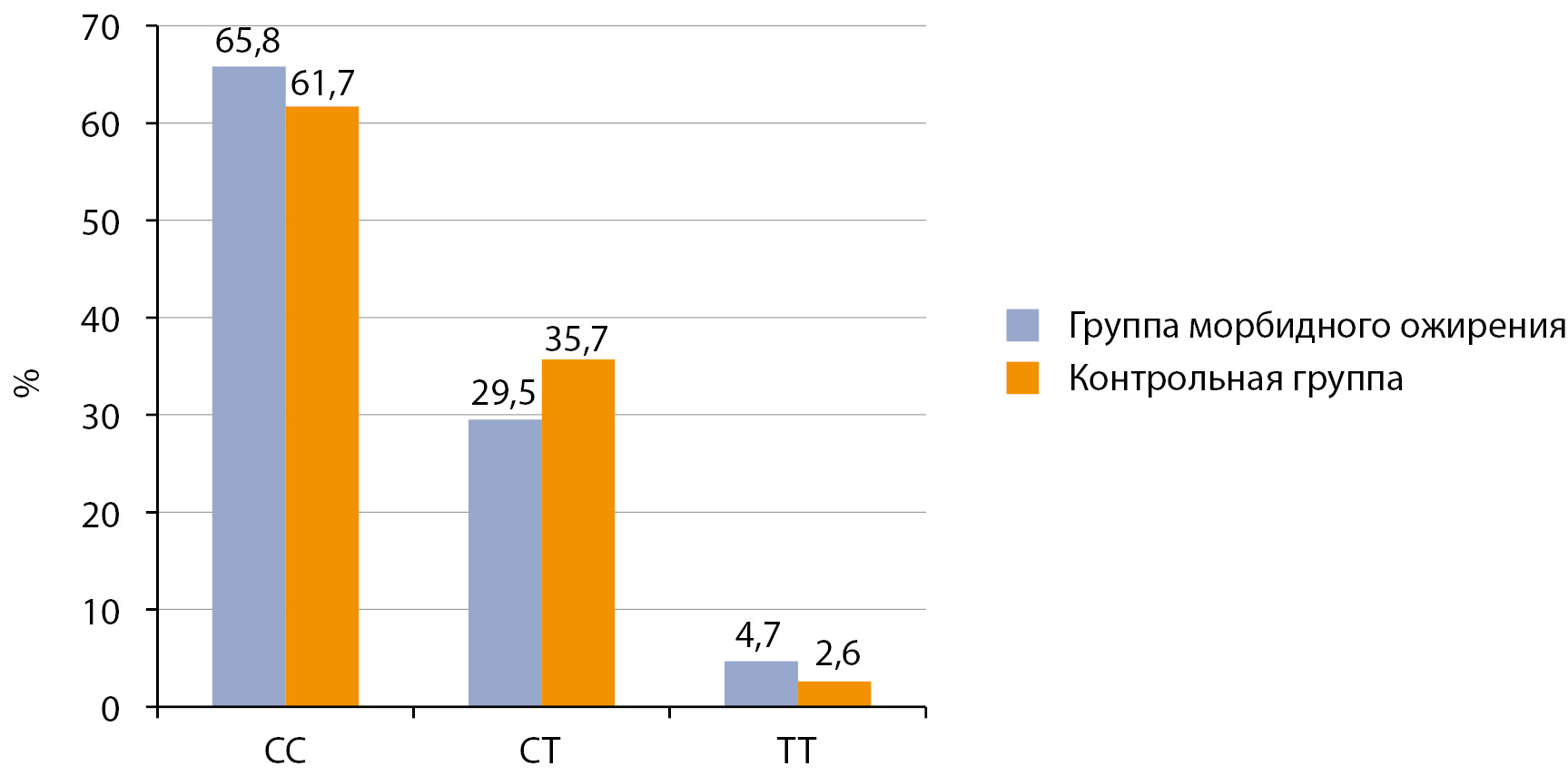

Обоснование. Ожирение — широко распространенное заболевание, ассоциированное с серьезными осложнениями и являющееся фактором риска многих хронических патологий. Наиболее распространенным типом ожирения является мультифакторное ожирение, в патогенез которого вовлечены внешние и внутренние факторы, в том числе генетические, вклад которых составляет около 40–70%.

Цель. Поиск и изучение ассоциации вариантов нуклеотидной последовательности rs9939609 гена FTO, rs7903146 гена TCF7L2, rs1799883 гена FABP2, rs1800497 гена DRD2, rs17782313 гена MC4R с морбидным ожирением у женщин.

Материалы и методы. Дизайн исследования — случай-контроль. Группа морбидного ожирения и контрольная группа сформированы из банка ДНК участниц международного проекта HAPIEE. Генотипирование выполнено методами полимеразной цепной реакции с последующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (TaqMan зонды, Applied Biosystems, США). Статистический анализ выполнен в программном обеспечении SPSS с использованием критерия χ2 по Пирсону, точного двустороннего критерия Фишера с поправкой Йетса на непрерывность. В качестве уровня значимости использован p<0,05.

Результаты. Группу морбидного ожирения составили 192 женщины (средний возраст 57,02±7,16 года) с ИМТ более 40 кг/м2, контрольную группу — 450 женщин (средний возраст 55,44±7,41 года) с нормальным ИМТ (18,5–24,9 кг/м2). Не выявлено статистически значимых различий между группами по частотам генотипов и аллелей rs7903146 гена TCF7L2, rs1799883 гена FABP2, rs1800497 гена DRD2 (р>0,05). В группе морбидного ожирения доля носительниц генотипа ТТ rs9939609 гена FTO статистически значимо меньше, а генотипа АТ значимо больше, чем в контрольной группе (ОШ=0,579, 95% ДИ 0,399–0,840, p=0,004; ОШ=1,408, 95% ДИ 1,003–1,976, p=0,047 соответственно). Гетерозиготный генотип ТС rs17782313 гена MC4R встречается статистически значимо чаще (ОШ=1,825, 95% ДИ 1,257–2,652, р=0,002), а гомозиготный генотип ТТ — реже (ОШ=0,500, 95% ДИ 0,346–0,723, р<0,001) в группе морбидного ожирения по сравнению с контрольной группой.

Заключение. Гетерозиготные генотипы вариантов rs9939609 гена FTO (АТ) и rs17782313 гена MC4R (ТС) являются генотипами риска, гомозиготный генотип ТТ вариантов является условно протективным в отношении морбидного ожирения у женщин. Однонуклеотидные варианты rs7903146 гена TCF7L2, rs1799883 гена FABP2, rs1800497 гена DRD2 не ассоциированы с морбидным ожирением у женщин.

Обоснование. Истинная гинекомастия ассоциирована с избытком массы тела, что обусловлено нарушением баланса андрогены/эстрогены. Следовательно, вызывает интерес оценка возможности медикаментозной терапии этого заболевания путем применения антиэстрогенов или ингибиторов ароматазы.

Цель. Оценка возможности медикаментозной терапии истинной гинекомастии у взрослых мужчин с избытком массы тела путем применения кломифена или летрозола.

Материалы и методы. В ретроспективное исследование были включены мужчины с остро возникшей гинекомастией и избытком массы тела, обратившиеся за медицинской помощью в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ в период с января 2020-го по май 2024 гг. и получавшие либо терапию кломифеном, либо летрозолом сроком 4 недели. У всех пациентов оценивались: состояние грудных желез, общий билирубин, печеночные трансаминазы, креатинин, мочевина, лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин, глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), эстрадиол, общий тестостерон, альфафетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин (ХГ). Базовый уровень статистической значимости p<0,05.

Результаты. На фоне лечения кломифеном не было установлено статистически значимых различий в исследуемых показателях, за исключением уровня эстрадиола и тестостерона, которые возросли. Терапия кломифеном ухудшила состояние трех пациентов (13% (95% ДИ 2,8;33,6)) — отмечалось появление боли в грудных железах, которая отсутствовала на момент назначения. На фоне лечения летрозолом отмечалась положительная динамика — все исследованные показатели статистически значимо улучшились. При сравнении величин изменения изучаемых параметров было установлено, что лечение летрозолом оказывает лучший эффект в отношении выраженности гинекомастии (-1[0;-1] степень), снижения уровня эстрадиола (-31,7 [-8,8; -90,8] пмоль/л), а также уменьшает число пациентов, желающих устранить ее хирургически (-63,4% (95%ДИ -46,9; -77,9)).

Заключение. Использование препарата ингибитора ароматазы уменьшает выраженность гинекомастии и снижает число пациентов, желающих устранить ее хирургически.

ОБЗОРЫ

Ожирение является одной из важнейших проблем здравоохранения. Известно, что массу тела можно контролировать с помощью сочетания здорового питания и физической активности, однако гипертрофическое ожирение часто осложнено другими сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия и различные формы артрита. В случае, когда больным противопоказаны интенсивные физические нагрузки, могут быть разработаны альтернативные подходы для борьбы с ожирением. Открытие бежевых адипоцитов в белой жировой ткани привлекло внимание к их использованию в качестве терапевтической мишени. Существуют молекулы различной природы, которые способны модулировать процесс образования бежевых адипоцитов, взаимодействуя с критически важными сигнальными каскадами, что приводит к усилению термогенеза. В данный момент разрабатываются препараты на основе малых молекул, а также перепрограммирование с использованием инструментов генной терапии. В данном обзоре рассматривается возможность стимуляции перехода белых жировых клеток в бежевые с помощью нутриентов, а также подробно обсуждаются молекулярные мишени пищевых и синтетических малых молекул, действующих на процесс побурения жировой ткани.

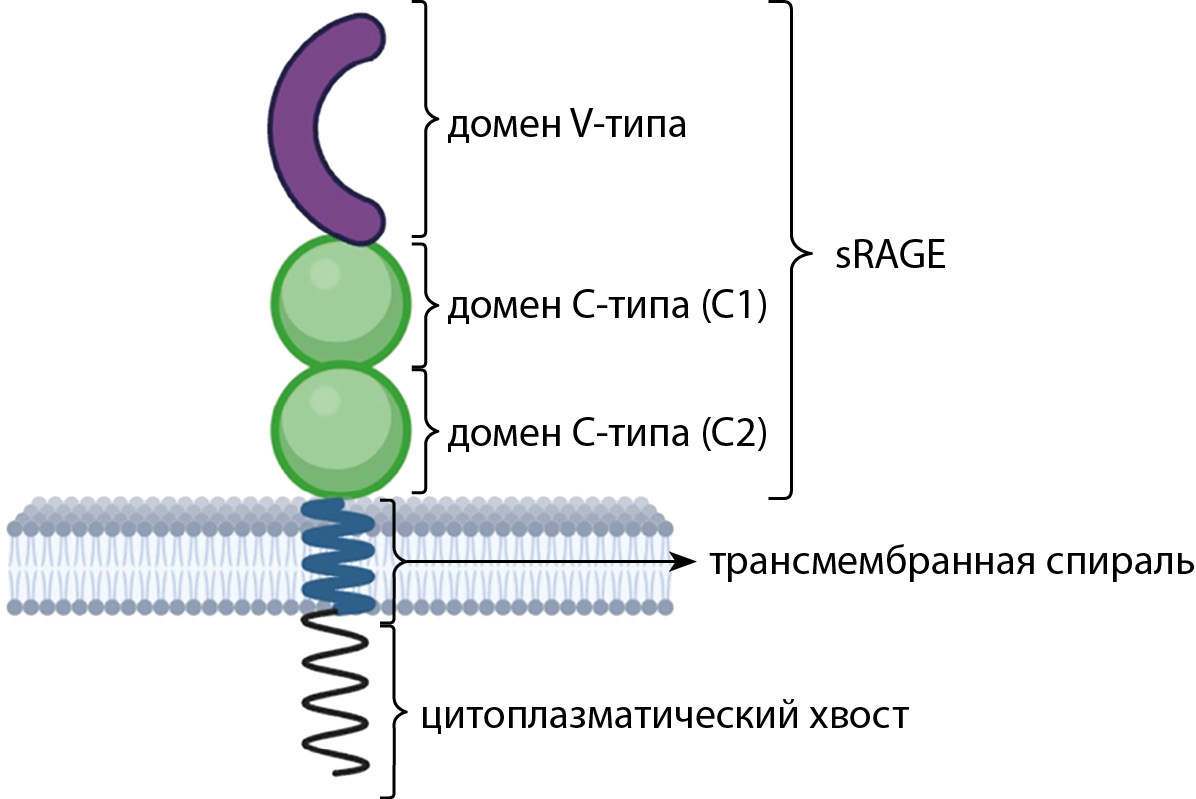

Употребление высококалорийной пищи, подвергнутой термической обработке, приводит к набору массы тела и увеличению содержания конечных продуктов гликирования (AGE — advanced glycation end product/КПГ — конечные продукты гликирования) в организме. Доказан вклад AGE пищевого происхождения в усиление окислительного стресса и воспаления, процессов, которые играют важную роль в возникновении cахарного диабета 2 типа (СД2). Данные, полученные на клеточных и мышиных моделях, показывают, что взаимодействие AGE с их рецептором — RAGE (receptor for advanced glycation end products) способствует развитию воспаления в жировой ткани (ЖТ) за счет активации провоспалительных сигнальных каскадов. Кроме того, появились данные о влиянии RAGE на преобразование макрофагов ЖТ в провоспалительный фенотип М1, что позволяет также увеличивать степень воспаления в ЖТ. Воспаление в ЖТ приводит к развитию инсулинорезистентности и, соответственно, СД2. При этом существуют и защитные изоформы RAGE, которые способны предотвращать запуск воспалительной реакции. Обзор посвящен современным взглядам на роль cистемы AGE-RAGE в развитии нарушений углеводного обмена у лиц с ожирением.

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, требующее пожизненного медицинского наблюдения. Сотни миллионов людей во всем мире и быстрорастущая заболеваемость сахарным диабетом (СД) являются тяжелым бременем для системы здравоохранения. За последние десятилетия опубликовано множество работ, посвященных изменению микробиоты кишечника и его проницаемости при сахарном диабете первого и второго типов (СД1 и СД2). Из-за изменения проницаемости стенки кишечника нарушается и его барьерная функция, в результате чего облегчается доступ инфекционных агентов и пищевых антигенов к иммунным элементам слизистой оболочки. Данные патологические изменения в конечном итоге могут привести к иммунным реакциям с повреждением бета-клеток поджелудочной железы, а также способствуют увеличению продукции воспалительных цитокинов с последующей резистентностью к инсулину. Изменение качественного и количественного состава микробиоты играет важную роль в манифестации многих аутоиммунных и метаболических заболеваний. Понимание факторов, регулирующих функцию кишечного барьера и состав кишечного микроокружения, дает важную информацию о взаимодействиях между люминальными антигенами и элементами иммунного ответа. В этом обзоре анализируются последние достижения медицины в понимании механизмов, связывающие организм хозяина, кишечную микробиоту и повышенную кишечную проницаемость при СД1 и СД2.

Дефицит и недостаточность витамина D широко распространены в глобальном масштабе, при этом в их развитии играют роль многочисленные факторы, такие как ограниченное воздействие солнечного света, недостаточное питание, заболевания ЖКТ, а также ожирение, которое затрагивает примерно 39% взрослого населения мира. Помимо своей канонической роли в функционировании скелета, витамин D модулирует адипогенез, а также секрецию и действие инсулина при диабете. Недостаточность витамина D, обусловленная ожирением, вероятно, связана со снижением биодоступности витамина D посредством синтеза в коже и из пищевых источников, что связано с его отложениями в жировых депо организма, тогда как прямое действие на адипогенез, по-видимому, реализуется в критические периоды жизни (пре- и постнатальные периоды). Витамин D напрямую регулирует гены, участвующие в путях секреции и действии инсулина. Широкая мировая распространенность дефицита витамина D может быть связана с высокой заболеваемостью СД 2 типа (СД2), а нормализация уровня витамина D у пациентов может быть эффективной стратегией по замедлению прогрессирования СД2 и его осложнений.

За последние несколько десятилетий ожирение стало значимой проблемой общественного здравоохранения во всем мире. Целью борьбы с ожирением является улучшение здоровья. Устойчивая потеря веса более чем на 10% от общей массы тела улучшает течение многих заболеваний, связанных с ожирением, а также качество жизни. Высокая эффективность бариатрической хирургии при лечении ожирения в отношении достижения значимого и устойчивого снижения веса была продемонстрирована в ряде исследований. В большинстве центров, в которых выполняются бариатрические операции, соблюдается рекомендация о предоперационном снижении веса. Увеличенная левая доля печени затрудняет доступ к желудку и, соответственно, мешает технически правильному выполнению операции. Снижение веса перед бариатрической операцией приводит к уменьшению риска развития осложнений в послеоперационном периоде, в связи с чем пациентам рекомендуется предоперационная подготовка в виде низкокалорийного питания и регулярных физических нагрузок с учетом сопутствующей патологии. Одной из проблем в послеоперационном периоде является необходимость изменения привычного образа жизни и питания в связи с необходимостью выполнения рекомендаций лечащего врача. Это может привести к снижению качества жизни после операции в связи с психоэмоциональным перенапряжением. Питание бариатрических пациентов подразумевает значительные изменения, связанные с уменьшением объема принимаемой пищи, затруднением усвоения нутриентов, бедностью вкусов, предлагаемых до этого дня на рынке специализированного питания. С помощью продуктов питания в рамках низкокалорийных диет становится практически невозможно накормить такого пациента, не снизив их питательную ценность. На российском рынке в 2024 г. появилось сбалансированное низкокалорийное питание OPTIFAST® (ОПТИФАСТ), зарекомендовавшее себя во всем мире на протяжении уже более чем 50 лет и показавшее эффективность и безопасность в более чем 80 международных клинических исследованиях с высоким уровнем доказательности. ОПТИФАСТ обеспечивает пациента необходимыми питательными веществами и позволяет управлять суточным калоражем, дает чувство сытости, необходимое для высокой приверженности низкокалорийной диете, которая показана пациентам с ожирением и лишним весом.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Акромегалия — тяжелое нейроэндокринное заболевание, характеризующееся гиперпродукцией соматотропного гормона (СТГ). Медленно прогрессирующая симптоматика увеличивает сроки диагностического поиска вплоть до 15 лет. Постоянное воздействие избытка СТГ на организм человека может вызывать структурные и функциональные нарушения органов. К основным осложнениям акромегалии относятся поражения сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной систем, а также нарушение углеводного обмена и повышенный риск развития неоплазий.

Зачастую неспецифические симптомы акромегалии могут маскироваться под другие патологии или их осложнения, такие как ожирение. Увеличение подкожно-жировой клетчатки, повышение артериального давления, боли в суставах, отеки, нарушение углеводного, липидного обменов наблюдаются как при акромегалии, так и при ожирении. При этом дополнительным фактором возникновения ожирения как осложнения акромегалии является развитие апноэ сна, запускающее череду патологических процессов, в итоге приводящих к синдрому Пиквика.

Нами представлен клинический случай пациента с акромегалией и морбидным ожирением, обсуждаются особенности влияния повышенной массы тела на течение основного заболевания, наличия осложнений и индивидуальный подход в лечении.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2306-5524 (Online)