Юбилей

Исполнилось 90 лет со дня рождения и 65 лет медицинской деятельности выдающегося российского эндокринолога, профессора, доктора медицинских наук, Евгении Ивановны Маровой.

Научные исследования

Обоснование. Основные компоненты минерального обмена способны влиять на неклассические органы-мишени в виде жировой ткани, поджелудочной железы, сосудистой стенки. «Метаболические» эффекты паратиреоидного гормона (ПТГ) и других участников фосфорно-кальциевого обмена в условиях гиперфункции околощитовидных желез остаются до конца не изученными. Исследование нарушений углеводного, жирового и других видов обмена при первичном гиперпаратиреозе (ПГПТ) необходимо для разработки эффективных мер профилактики и лечения пациентов в целях повышения качества и продолжительности жизни населения.

Цель. Изучить основные параметры метаболизма у пациентов молодого возраста в активной стадии ПГПТ до проведения хирургического лечения.

Материалы и методы. Проведено одномоментное сравнительное исследование пациентов молодого возраста c ПГПТ и здоровых добровольцев, сопоставимых по полу, возрасту и индексу массы тела (ИМТ). Участникам проведено комплексное биохимическое и гормональное обследование, гиперинсулинемический эугликемический клэмп-тест, оценен состав тела методом биоимпедансометрии.

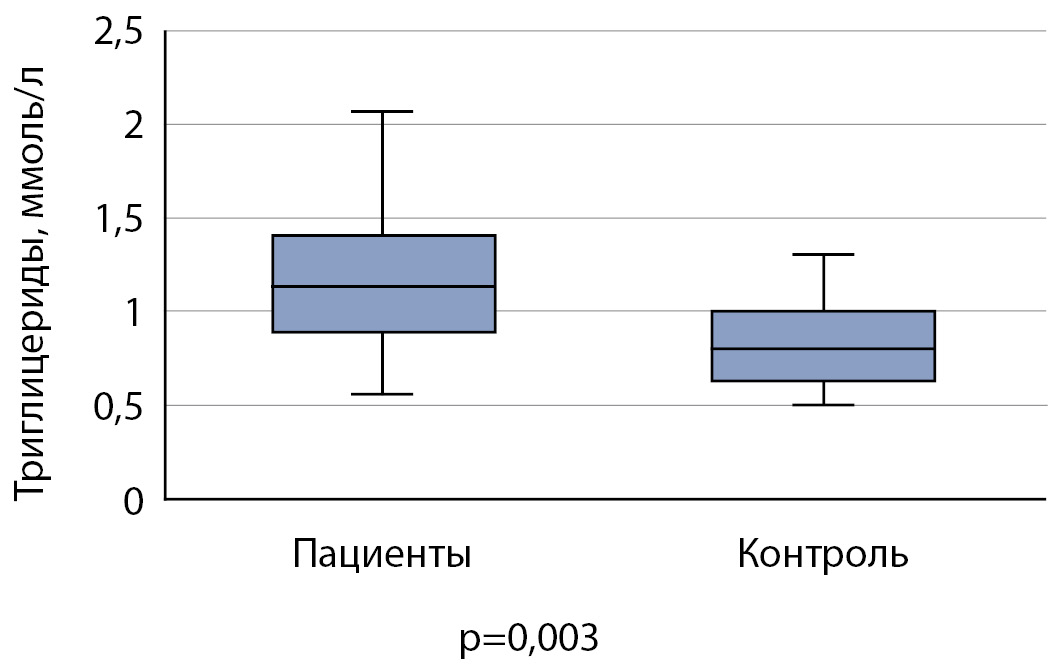

Результаты. В исследование включен 21 пациент с ПГПТ и 18 здоровых добровольцев. У больных ПГПТ определяются более высокие значения триглицеридов сыворотки крови (р=0,003) в отсутствие статистически значимых различий по основным параметрам углеводного и пуринового обмена при сравнении с группой контроля. У 42,9% пациентов выявлены признаки висцерального ожирения, в том числе при нормальном ИМТ. Инсулинорезистентность в группе ПГПТ отмечена в 52,4% случаев, при этом показатели М-индекса статистически значимо ниже таковых подгруппы контроля (р=0,008), несмотря на сопоставимый состав тела участников. М-индекс продемонстрировал прямую связь с уровнем фосфора крови (р=0,010) только в общей группе. Определяются статистически значимые положительные корреляции ПТГ, альбумин-скорректированного кальция и остеокальцина с уровнем триглицеридов, кальция — с гликемией натощак, а также ПТГ — с уровнем мочевой кислоты.

Заключение. ПГПТ характеризуется формированием у пациентов инсулинорезистентности — основного фактора риска развития серьезных нарушений углеводного и жирового обмена. Прямая связь концентраций ПТГ и кальция крови с уровнем триглицеридов, а также тенденция к гипертриглицеридемии относительно здорового контроля позволяют предполагать влияние заболевания на развитие дислипидемии.

Обоснование. Альдостерон-продуцирующая аденома (АПА) — наиболее частая причина диагностированного первичного гиперальдостеронизма (ПГА). Известно, что ключевым ферментом синтеза альдостерона, участвующим в патогенезе ПГА, является альдостеронсинтаза (CYP11B2). Недавние исследования показали, что различные факторы влияют на экспрессию и функцию CYP11B2 при АПА. В частности, соматические мутации, приводящие к повышенной и сниженной функции CYP11B2, были идентифицированы в нескольких генах, каждый из которых кодирует ключевой белок, влияющий на кальциевый сигнальный путь, экспрессию CYP11B2 и продукцию альдостерона. С другой стороны, CYP11B2 также катализирует превращение кортизола в 18-гидроксикортизол и впоследствии превращает 18-гидроксикортизол в 18-оксокортизол. Также в статье обсуждается клиническое значение 18-оксокортизола — важного биомаркера для диагностики ПГА. Соматические мутации в генах-драйверах альдостерона тесно связаны с экспрессией CYP11B2 и были обнаружены только в CYP11B2-положительной области опухоли, что указывает на неоднородную экспрессию CYP11B2 в опухолевых клетках.

Цель. Оценить экспрессию антител к CYP11B2 в новообразованиях коркового слоя надпочечников при первичном гиперальдостеронизме.

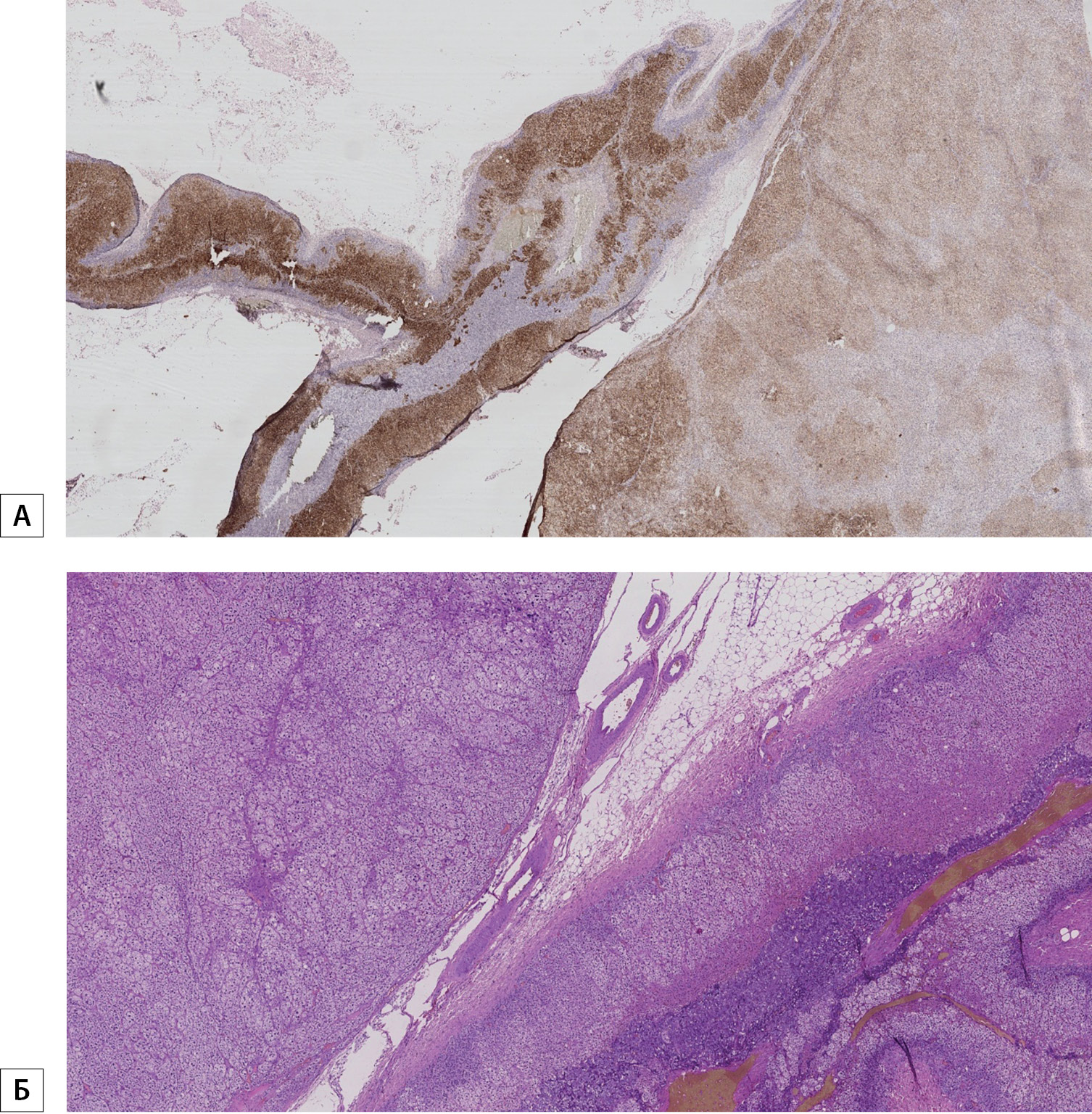

Материалы и методы. Ретроспективная оценка опухолей надпочечников, удаленных в ходе адреналэктомии, у пациентов с лабораторно подтвержденным ПГА (n=20). По данным мультиспиральной компьютерной томографии односторонняя аденома была выявлена у 19 пациентов (95% от общего числа), во всех случаях подтверждена односторонняя гиперпродукция альдостерона данными сравнительного селективного забора крови из надпочечниковых вен. На отобранных опухолях проводилось иммуногистохимическое исследование с использованием антител к CYP11B2. В соответствии со стандартными протоколами использовался biotin-free Bond Polymer Refine Detection system (Leica) с автоматизированной системой Bond max (Leica). В каждой опухоли было выбрано окрашенное поле, увеличенное в 200 раз. Эти поля были оцифрованы в виде изображений JPEG с использованием цифровой камеры (Leica, DFC 490). После чего была оценена экспрессия CYP11B2 в аденоме и в соседней коре надпочечников.

Результаты. При иммуногистохимическом исследовании опухоли надпочечников у пациентов с ПГА (n=20) получена положительная экспрессия с антителом к CYP11B2 во всех случаях, при этом: в 50% случаев (n=10) — выявлена интенсивная реакция в опухоли и прилежащем корковом слое, в 10% случаев (n=2) — умеренная реакция в опухоли и прилежащем корковом слое, в 15% (n=3) — слабая реакция в опухоли и прилежащем корковом слое, а также в 25% случаев (n=5) — интенсивная реакция в прилежащем корковом слое более выражена, чем в опухоли надпочечника.

Заключение. Доказана функциональная гетерогенность опухоли надпочечников при ПГА.

Обоснование. Ожирение считается мировой эпидемией и является одной из значимых медико-социальных проблем. Исследования последних лет показывают, что в 25–45% случаев при ожирении выявляется синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Остается спорным вопрос о влиянии ожирения на патогенез метаболических нарушений у данной категории пациенток.

Цель. Определить частоту и структуру метаболических нарушений у женщин с ожирением в сочетании с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).

Методы. Проведено одноцентровое поперечное выборочное обследование женщин репродуктивного возраста. В рамках исследования проводилась клиническая антропометрия с измерением массы тела, роста, окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ), последующим расчетом индекса массы тела (ИМТ) и соотношения ОТ/ОБ, измерение артериального давления (АД). Проведено биохимическое исследование крови, исследован гормональный статус, выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза.

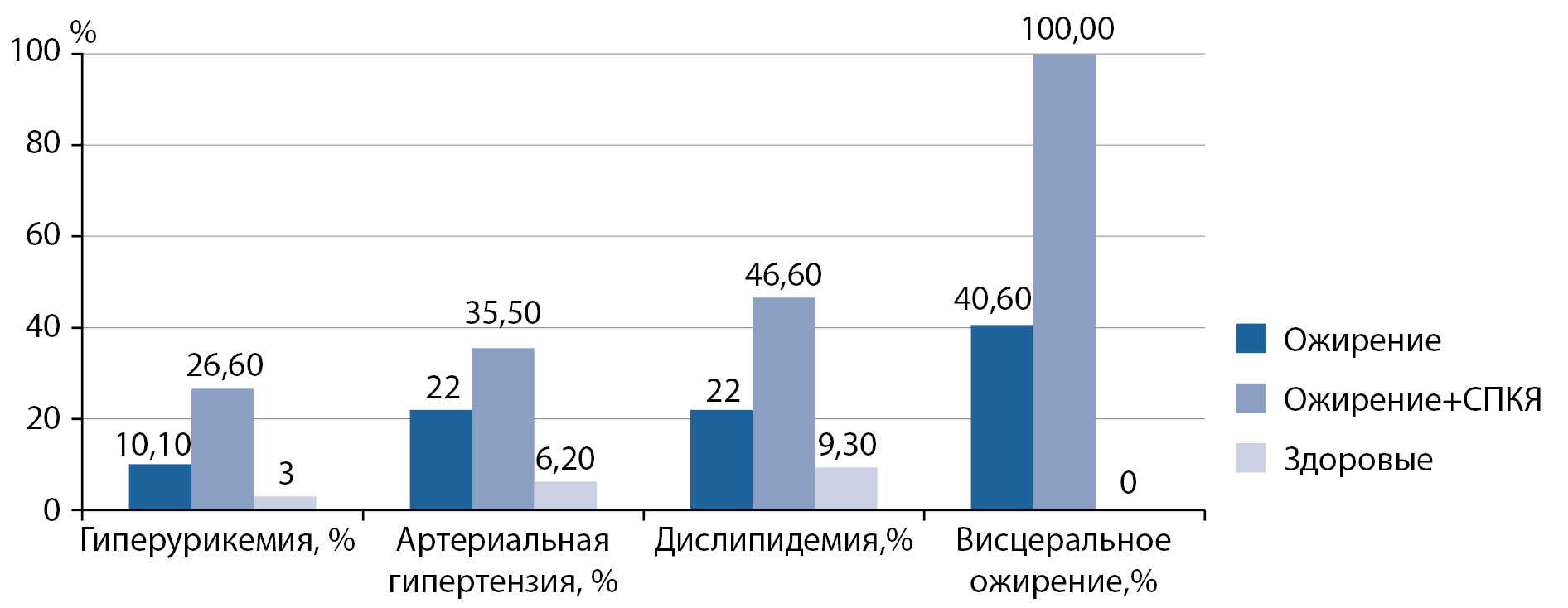

Результаты. Проведено обследование 136 женщин репродуктивного возраста. В группу 1 включены женщины с ожирением без СПКЯ (59 пациенток), в группу 2 — женщины с ожирением в сочетании с СПКЯ (45 пациенток), в контрольную группу — 38 здоровых женщин. Среди пациенток 2-й группы статистически значимо чаще встречались дислипидемия, висцеральное ожирение, артериальная гипертензия (АГ), инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, гиперурикемия (р<0,05). Выявлены корреляции между ИМТ и триглицеридами, тестостероном и общим холестерином (ОХС) (р<0,05). Пациентки с ожирением и СПКЯ имели статистически значимо более высокий уровень С-реактивного белка (СРБ), фибриногена, антимюллерова гормона, печеночных трансаминаз (p<0,05). Дефицит витамина D выявлен у 13,2%, недостаточность — у 22,7% пациенток. Отмечена статистически значимая корреляция между уровнем 25(OH)D и показателями ИМТ, уровнями фолликулостимулирующего, лютеинизирующего (р<0,05), антимюллерова гормонов (p=0,008).

Заключение. Выявлена высокая частота метаболических нарушений у женщин с ожирением в сочетании с СПКЯ, что обуславливает необходимость проведения раннего скрининга, диагностики и лечения этих нарушений для укрепления репродуктивного здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

Обоснование. Учитывая роль висцерального ожирения в развитии мужского бесплодия, актуально исследование показателей качества эякулята на фоне фармакотерапии ожирения.

Цель. Оценка показателей качества эякулята на фоне лечения ожирения лираглутидом у мужчин с бесплодием, постпубертатным висцеральным ожирением и неотягощенным андрологическим анамнезом.

Методы. В пилотное наблюдательное проспективное исследование были включены бесплодные мужчины с постпубертатным алиментарным висцеральным ожирением. Всем пациентам были даны рекомендации по снижению массы тела (гипокалорийное питание, ежедневные аэробные физические нагрузки, а также лираглутид в средней дозе 2,4 [2,4; 3,0] мг). Проводилась оценка окружности талии, антиоксидантной активности эякулята, спермограммы исходно и в динамике через 6 мес. Статистически значимыми считали различия при p<0,005.

Результаты. Снижение массы тела составило -11,7 [12,4; 11,0]% от исходного, окружность талии уменьшилась на 8 [12; 7] см. При оценке динамики были отмечены статистически значимые: увеличение содержание в эякуляте живых сперматозоидов от 92 [90; 95]% до 95 [92; 98]%, их морфологически нормальных форм от 5 [3; 6]% до 6 [3; 8]%, подвижности А+В от 25 [15; 36] до 35 [19; 52]%, а также антиоксидативной активности эякулята, уменьшение активных форм кислорода в нативном эякуляте, чего не отмечалось в отношении активных форм кислорода в отмытых сперматозоидах. Увеличение количества сперматозоидов в 1 мл эякулята статистической значимости не достигло.

Заключение. У молодых мужчин с постпубертатным висцеральным ожирением и неотягощенным андрологическим анамнезом показатели качества эякулята на фоне комплексного лечения ожирения с применением лираглутида улучшились.

Обоснование. Использование тестостеронзаместительной терапии (ТЗТ) широко распространено. Несмотря на положительные изменения, такие как увеличение уровня тестостерона, улучшение эректильной функции и рост либидо, возможно развитие негативного проявления — гиперэстрогении. На сегодняшний день отсутствуют исследования, оценивающие распространенность развития гиперэстрогении на фоне ТЗТ.

Цель. Изучить достоверность повышения уровней общего тестостерона и эстрадиола и изменения общего веса, индекса массы тела (ИМТ), длин окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ) в зависимости от вида ТЗТ и терапии хорионическим гонадотропином человека (ХГЧ).

Материалы и методы. Для ретроспективного анализа были отобраны истории болезни пациентов с исходным дефицитом тестостерона и нормальным уровнем эстрадиола, которым была назначена ТЗТ или ХГ-терапия.

Уровни тестостерона, эстрадиола, глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), вес, ОТ, ОБ, ИМТ в каждой группе оценивали 2 раза — перед назначением лечения и в разные периоды лечения, например, через 3–6–9 и 12 мес. Большинство пациентов имели период контроля данных параметров до назначения ТЗТ или ХГ-терапии и через 6 мес.

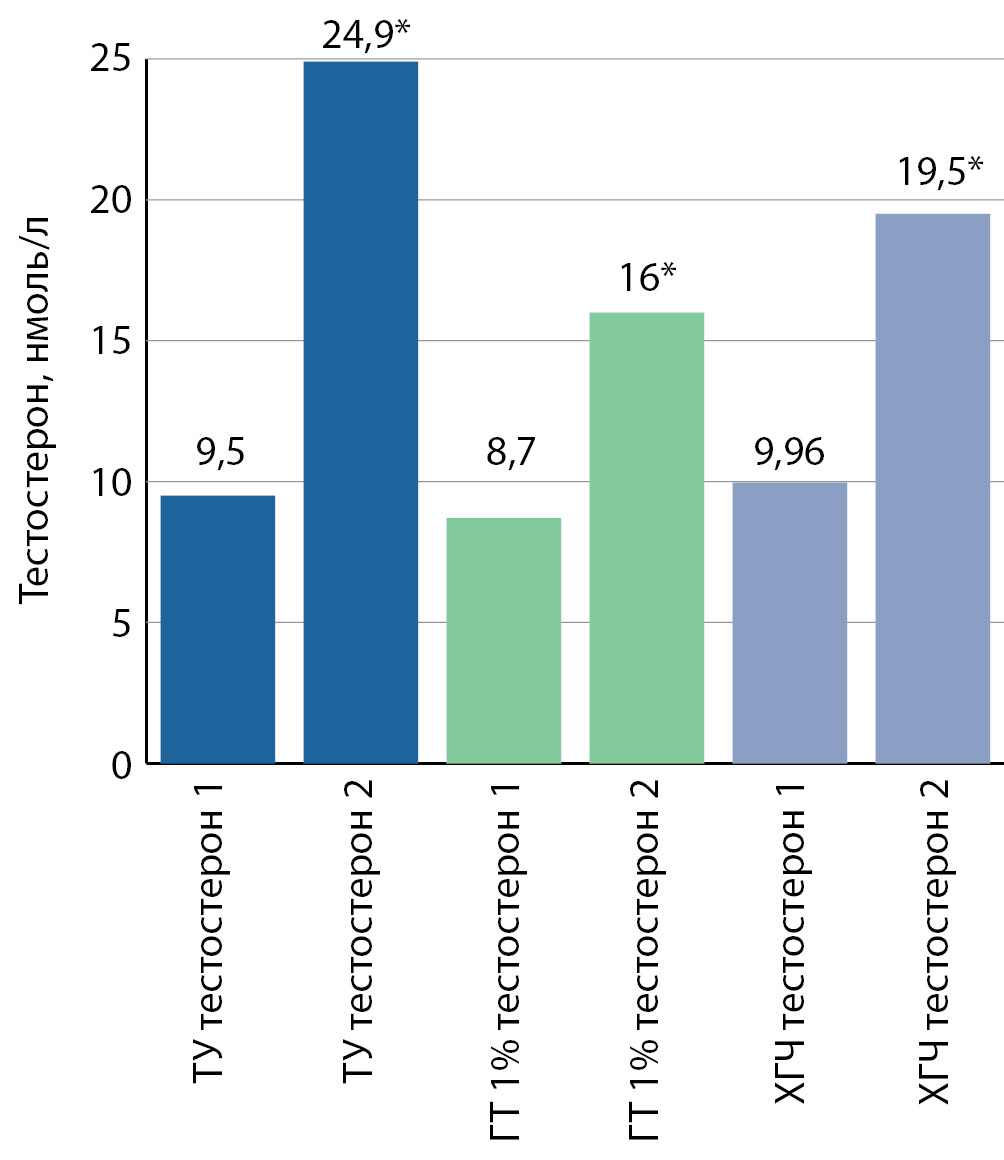

Результаты. В исследование было включено 60 историй болезни пациентов с исходным дефицитом тестостерона и нормальным уровнем эстрадиола и избыточной массой тела или ожирением. Повышение уровней общего тестостерона и эстрадиола на фоне ТЗТ в общей выборке составило 109,6 и 111,3% соответственно.

В каждой группе повышение уровней общего тестостерона и эстрадиола было достоверным, p≤0,001. Уровень общего тестостерона до физиологических значений повысился только во 2-й группе — достигая средне-нормальных, рекомендованных уровней, с 8,7±0,5 (2,5) и до 16±2 (10) нмоль/л. Максимальные подъемы общего тестостерона, как и эстрадиола, были отмечены в 1-й группе, с 9,5±0,72 (3) до 24,9±2,7 нмоль/л (11,62) нмоль/л и с 24,19±2 (8,5) до 58,1±4 (18,1) нмоль/л соответственно. ТЗТ, как и ХГ-терапия, способствует росту уровня эстрадиола, что было продемонстрировано во всех группах, а не только 1-й группе: во 2-й группе с 28,1±2,3 (11,3) до 55±4 (20) нмоль/л и в 3-й группе с 27,1±2,5 (10,5) до 55,8±4,6 (19,6) нмоль/л. В среднем по всей выборке — с 26,6±1,32 (10,2) до 56,2±2,5 (19) нмоль/л. Снижение веса на ТЗТ достоверным оказалось только во 2-й группе, причем по всем параметрам — весу, ИМТ, длинам ОТ и ОБ. В 3-й группе также незначительно уменьшились ИМТ, величины ОТ и ОБ. В 1-й группе общий вес незначительно увеличился, при этом ИМТ не изменился, как и величина ОБ, а величина ОТ незначительно уменьшилась.

Заключение. ТЗТ достоверно повышает уровни общего тестостерона и эстрадиола, способствуя нормализации уровня тестостерона, как во 2-й группе, или развитию супрафизиологических уровней общего тестостерона и гиперэстрогении, как в 1-й и 3-й группах. Учитывая, что сформировалось стойкое убеждение, что ТЗТ приводит к значительному снижению веса, наше исследование подтвердило это заявление только во 2-й группе.

Случай из практики

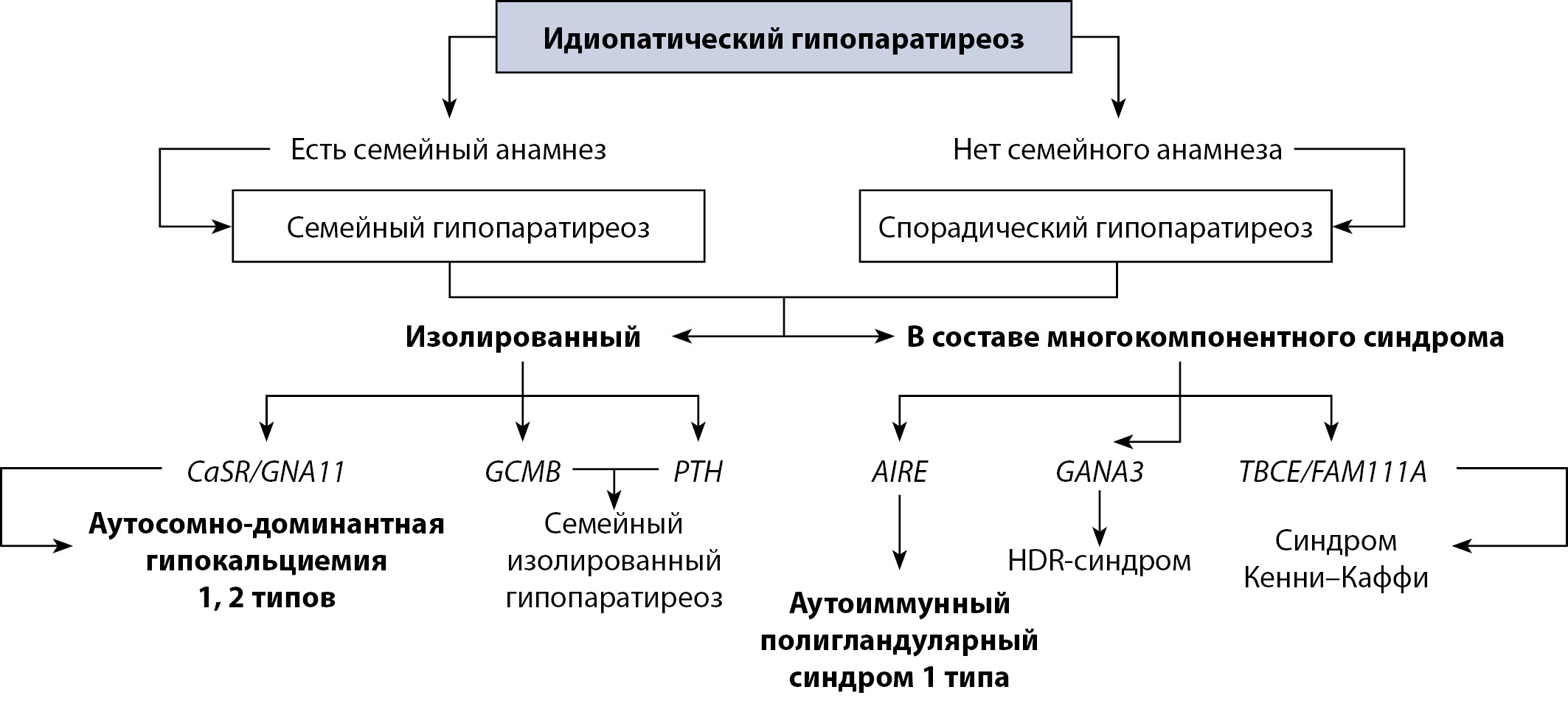

Идиопатический гипопаратиреоз — редкое эндокринное заболевание, устанавливаемое при исключении всех возможных причин развития гипопаратиреоза.

На сегодняшний день данные о распространенности идиопатического гипопаратиреоза ограничиваются рядом локальных исследований среди населения отдельных стран. Разнообразие клинических проявлений гипопаратиреоза, схожесть с проявлениями ряда других патологий, в частности, эпилепсии, значимо удлиняют путь пациента до постановки правильного диагноза и назначения патогенетической терапии.

Учитывая осведомленность клиницистов различного профиля о хирургическом гипопаратиреозе и редкость идиопатической формы в клинической практике, становится понятным, что отсутствие хирургического вмешательства на органах шеи в анамнезе практически исключает гипопаратиреоз из дифференциального поиска.

При подтверждении гипопаратиреоза нехирургической этиологии необходимо применение всех известных на сегодняшний день диагностических ресурсов для уточнения этиологии заболевания.

В статье представлена серия клинических случаев, отражающих сложность диагностики и особенности течения идиопатического гипопаратиреоза. Рассмотрены имеющиеся в настоящее время методы диагностики, в частности, определение уровня интерферона-омега при подозрении на аутоиммунный полигландулярный синдром 1 типа как наиболее распространенную причину нехирургического гипопаратиреоза.

Научные обзоры

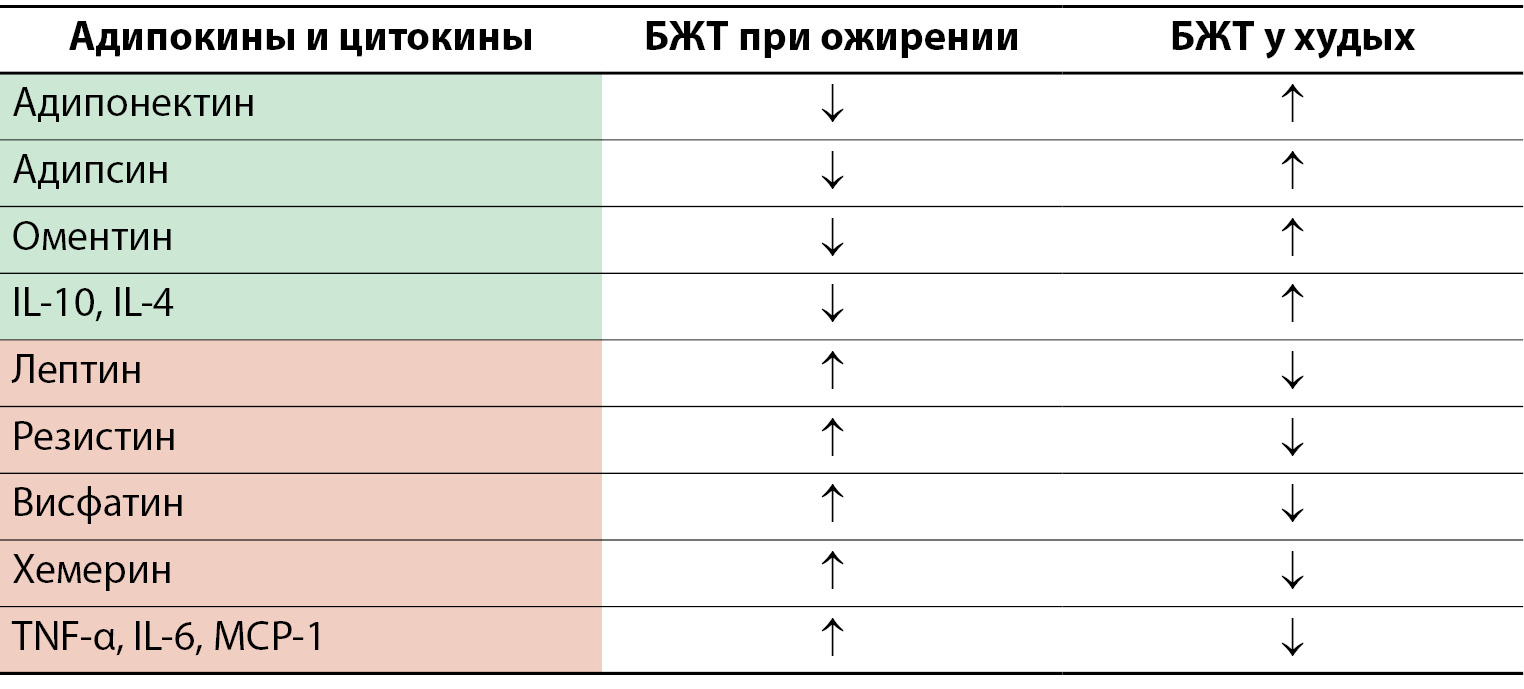

Ожирение — хроническое заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани. Распространенность ожирения и ассоциированных заболеваний побудила исследователей расширить исследования в области биологии жировой ткани. Благодаря новым технологиям в настоящее время существенно расширились представления о механизмах адипогенеза, особенностях метаболизма липидов и глюкозы, паракринной и эндокринной функции жировой ткани. Жировая ткань — сложный, гетерогенный эндокринный орган. Целый ряд оттенков адипоцитов отражает их морфологическую и функциональную гетерогенность. Основной функцией белой жировой ткани является запасание энергии. Бурые и белые адипоциты выполняют преимущественно термогенную функцию. Костномозговая (желтая) жировая ткань регулирует процессы костного ремоделирования и гемопоэза. Розовые адипоциты формируются во время беременности и обеспечивают энергетические потребности потомства. Изучение биологии жировой ткани играет важнейшую роль в понимании патофизиологии ожирения и определении его молекулярных взаимосвязей с сахарным диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В обзоре представлены современные данные литературы о происхождении, особенностях адипогенеза, функциональных свойствах жировой ткани в зависимости от ее клеточного состава и локализации. Изложены сведения о характере изменений жировой ткани при ожирении. Освещены вопросы клинической значимости и терапевтического потенциала различных депо жировой ткани.

Распространенность метаболического синдрома (МС) имеет мировую тенденцию к увеличению и зависит от многих составляющих, что объясняет сложности диагностики и подходов к профилактике и лечению данной патологии. Возраст, образ жизни, социально-экономический статус, инсулинорезистентность (ИР), дислипидемия, ожирение и генетическая предрасположенность являются факторами, влияющими на риск развития и прогрессирования МС. Особенности распределения жировой ткани и ее дисфункция — важные факторы развития ИР с ожирением, а также риска формирования кардиометаболических заболеваний и МС. Понимание данных механизмов связывают с достижениями в области метаболического фенотипирования. Метаболическое фенотипирование лиц, страдающих ожирением, важно в отношении изучения патофизиологии нарушений обмена веществ, возможного сопутствующего заболевания и поиска инновационных стратегий профилактики и лечения МС. Поэтому актуальность дальнейшего изучения патофизиологических механизмов, лежащих в основе различных метаболических фенотипов МС, является одним из перспективных направлений современных научных исследований. В настоящем обзоре суммированы современные литературные данные о распространенности МС в зависимости от пола, возраста, популяции, территории проживания, образования, уровня физической активности и многих других параметров. Детализированы метаболические риски развития МС. Рассмотрены биологические маркеры МС. Показана необходимость метаболического фенотипирования МС, которое может иметь потенциальное терапевтическое значение.

Широкая распространенность неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и сахарного диабета 2 типа (СД2), а также их взаимосвязи определяет необходимость прицельного рассмотрения данной патологии с целью оптимизации подходов к диагностике и лечению пациентов с НАЖБП и СД2. Являясь компонентами метаболического синдрома, эти два заболевания во многом имеют схожие механизмы развития и прогрессирования, синергично повышая риск неблагоприятных исходов у коморбидных пациентов. Несмотря на общность патофизиологических механизмов, актуальным остается вопрос о последовательности развития НАЖБП и СД2.

По результатам анализа литературы выделено две основных теории: алиментарная и метаболическая. Согласно алиментарной теории, первичным звеном патогенеза выступают ожирение и сопряженное с ним избыточное накопление свободных жирных кислот и триглицеридов в печени, приводящее впоследствии к инсулинорезистентности и развитию СД2. В противоположность этому, в метаболической теории в качестве первичного удара рассматривается сопутствующая диабету инсулинорезистентность, которая независимо от ожирения создает предпосылки для повреждения печени. Помимо этого, в обзоре уделено особое внимание рассмотрению новой концепции — метаболически ассоциированной жировой болезни печени (МАЖБП), рассматриваемой в качестве печеночного компонента метаболического синдрома. В рамках данной концепции выделяют различные клинические фенотипы НАЖБП, определяющие путь, по которому развиваются рассматриваемые заболевания. В заключение в обзоре обсуждается патогенетически обоснованная терапия, акцент в которой сделан на преодоление инсулинорезистентности, коррекцию атерогенной дислипидемии и восстановление структуры и функции клеток печени.

В данной обзорной статье представлены сведения из литературных источников, которые дают представление о связи метаболических нарушений, возникающих на фоне ожирения, с эндотоксинемией, а также влиянии этих состояний на поддержание низкоинтенсивного воспаления в организме. Приведено описание гормональной и иммунной перестройки белой жировой ткани, основных путей поступления и метаболизма эндотоксина. Особое внимание уделено механизмам взаимного влияния ожирения и эндотоксинемии. Описанные М.Ю. Яковлевым в 1988 г. «эндотоксиновая агрессия» и P.D. Cani и соавт. в 2007 г. «метаболическая эндотоксинемия», на наш взгляд, являются одними из важнейших триггеров развития и прогрессирования целого спектра острых и хронических заболеваний. Исходя из данных последних лет, жировая ткань представляет собой активный эндокринный орган, способный оказывать влияние как на обменные процессы, так и на состояние врожденных и приобретенных механизмов иммунной защиты. В настоящее время доказано, что высококалорийные диеты приводят к увеличению не только избыточной массы тела, но и уровня циркулирующего в крови эндотоксина. Углубленное изучение способности ожирения и эндотоксинемии потенцировать взаимное провоспалительное действие может помочь как в понимании патогенеза основных сердечно-сосудистых, аутоиммунных, аллергических и инфекционных (в том числе вирусных) заболеваний, так и в разработке методов нефармакологической и медикаментозной коррекции данных состояний.

Некоторые химические вещества окружающей среды, способные вмешиваться в эндокринную регуляцию энергетического обмена и структуру жировой ткани, в функции репродуктивной, иммунной, сердечно-сосудистой и других систем, получили название эндокринные разрушители (ЭР), или диcрапторы. Согласно определению ВОЗ, под термином «эндокринные разрушители» понимают «экзогенные вещества или их смеси, которые изменяют функцию(и) эндокринной системы и в результате вызывают неблагоприятные последствия в неповрежденном организме, или у его потомства, или (суб)популяции». Сюда входят соединения, воздействию которых человечество подвергается в повседневной жизни в результате их использования в пестицидах, гербицидах, промышленных и бытовых товарах, пластмассах, моющих средствах, огнеупорных пропитках и в качестве ингредиентов в продуктах личной гигиены. В этом обзоре будут представлены последние научные данные о различных ЭР, таких как стойкие органические загрязнители (СОЗ): пестициды (мирекс, хлордекан, эндосульфан, гексахлорбензол, дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты), промышленные химические вещества (бисфенол А, полибромированные дифениловые эфиры, полихлорированные бифенилы, нонилфенол, диоксины, перфтороктановая кислота, фталаты), фармацевтические препараты (диэтилстильбэстрол). ЭР рассматриваются как соединения, вызывающие ожирение, поскольку они обладают способностью влиять на клеточные процессы, связанные с жировой тканью, инициируя изменения липидного обмена и адипогенеза. Анализ научных материалов по данному вопросу свидетельствует о том, что ЭР повсеместно распространены в окружающей среде и оказывают пагубное влияние на состояние здоровья животных и человечества. Научно-практический интерес в этой статье основывается на растущей статистике развития таких социально значимых патологий, как ожирение и связанные с ним заболевания, включая сахарный диабет, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения менструального цикла, а также рак и бесплодие, для которых ожирение является фактором риска.

Лимфатическая система (ЛС) — одна из основных интегративных систем организма, обеспечивающая защитную и транспортную функции. В последние годы особый интерес вызывают взаимодействия между ЛС и жировой тканью (ЖТ). Лимфатические сосуды играют важную роль в обеспечении метаболической и регуляторной функции ЖТ, являясь коллектором продуктов липолиза и адипокинов. В свою очередь, гормоны и адипоцитокины, продуцируемые в адипоцитах (в их числе лептин, адипонектин, IL-6, TNF-α и др.), влияют на функцию лимфатических эндотелиальных клеток и контролируют рост лимфатических сосудов. Кооперации между ЛС и ЖТ становятся патогенетически и клинически важными при лимфедеме и ожирении. Известно, что как первичная, так и вторичная лимфедемы характеризуются усиленной аккумуляцией жира, которая ассоциирована с выраженностью лимфостаза и воспаления. Сходным образом при ожирении нарушается дренажная функция ЛС, что сопровождается перилимфатической мононуклеарной инфильтрацией ЖТ. Развитию этих изменений способствуют эндокринная дисфункция адипоцитов и нарушение продукции адипоцитокинов. Увеличение продукции воспалительных медиаторов и нарушение трафика воспалительных клеток вызывают дальнейшее ухудшение оттока интерстициальной жидкости и усугубляют воспаление ЖТ, формируя тем самым порочный круг. Роль лимфангиогенеза в ремоделировании ЖТ при ожирении нуждается в дальнейших исследованиях. Другим перспективным направлением исследований является изучение роли интестинальной ЛС в развитии ожирения и связанных с ним расстройств. Показано, что транспорт хиломикронов из кишечника зависит от экспрессии целого ряда молекулярных медиаторов в эндотелиоцитах интестинальных лимфатических сосудов (VEGF-C, DLL-4, нейропилин-1, VEGFR-1, CD36/FAT), а также функционирования «кнопочных» и «молниеобразных» контактов между эндотелиоцитами. Экспериментально обоснован новый подход к лечению ожирения, основанный на блокаде лимфатического транспорта хиломикронов. Дальнейшая идентификация молекулярных механизмов и сигнальных путей, определяющих ремоделирование ЖТ при лимфедеме и ожирении, вероятно, позволит найти новые подходы к лечению этих заболеваний.

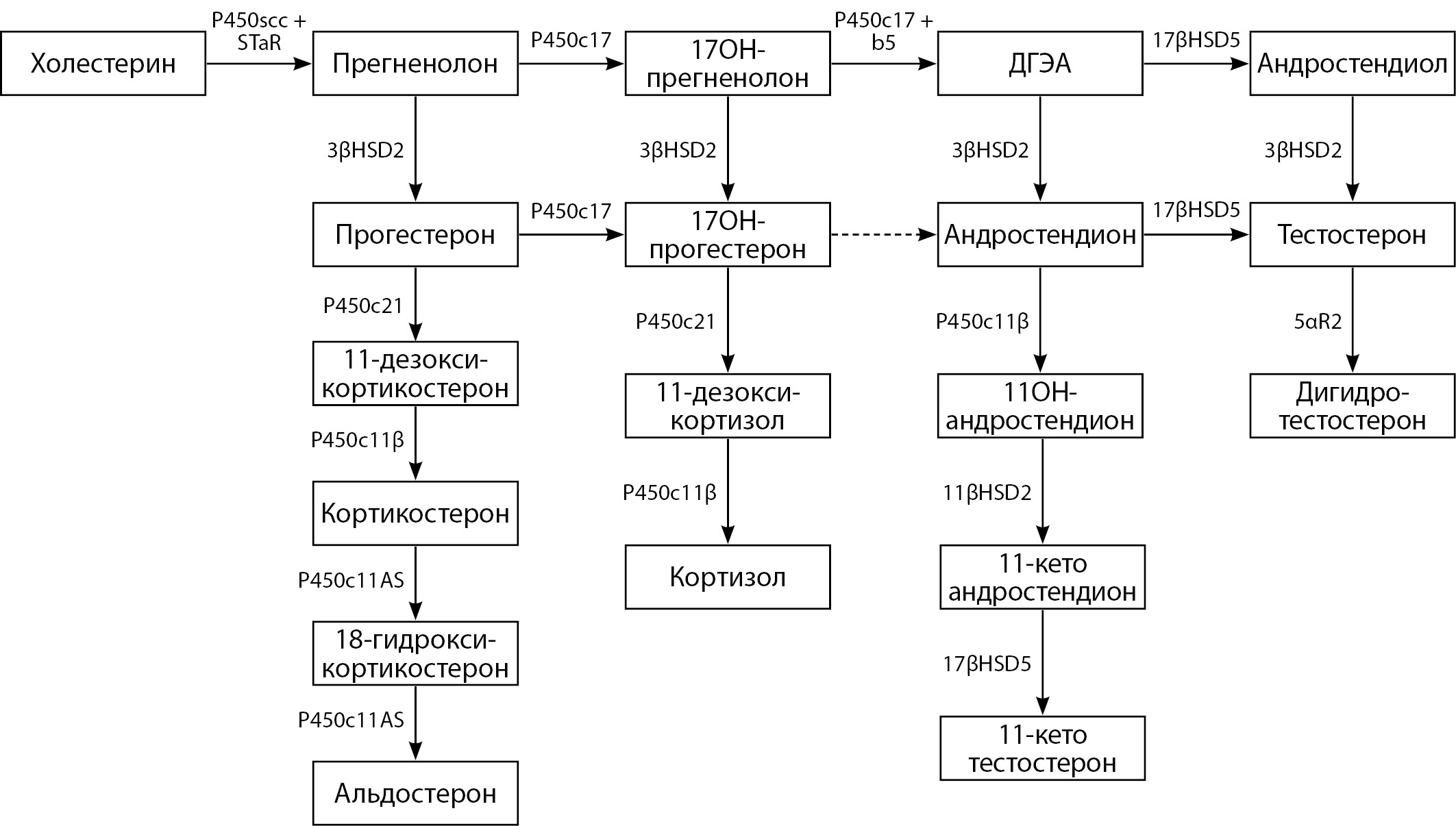

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) — это группа аутосомно-рецессивных заболеваний, характеризующихся дефектом одного из ферментов или транспортных белков, принимающих участие в синтезе кортизола в коре надпочечников. Наиболее частая форма ВДКН, встречающаяся более чем в 90% случаев, обусловлена дефицитом фермента 21-гидроксилазы. В свою очередь, ВДКН вследствие дефицита 21-гидроксилазы подразделяется на неклассическую и классические (вирильная и сольтеряющая) формы. Распространенность классических форм дефицита 21-гидроксилазы составляет от 1:14000 до 1:18000 живых новорожденных в мире. По данным неонатального скрининга в РФ распространенность заболевания в отдельных регионах составляет от 1:5000 до 1:12000, в целом по стране — 1:9638 живых новорожденных. Неклассическая форма ВДКН встречается чаще — от 1:500 до 1:1000 среди общей популяции. На втором месте находится гипертоническая форма ВДКН — дефицит 11β- гидроксилазы, которая встречается по данным литературы примерно у 1 на 100000 новорожденных.

Настоящие клинические рекомендации составлены профессиональным сообществом узких специалистов, одобрены экспертным советом Министерства здравоохранения РФ и являются обновлением предыдущей версии, опубликованной в 2016 году. В основу клинических рекомендаций положены систематические обзоры, мета-анализы и оригинальные статьи, а также научные работы по данной проблематике в Российской Федерации и других странах. Целью данного документа является предоставление клиницистам максимально современных основанных на принципах доказательной медицины рекомендаций по диагностике и лечению врожденной дисфункции коры надпочечников.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2306-5524 (Online)